2025年2月3日 14時16分

[宇和島東高校]

2025年2月3日 11時21分

[北宇和高校三間分校]

2月2日(日) 地域教育実践南予ブロック集会が松野町役場で行われました。またまた地域情報ビジネス部が参加しました。今回は、「みま米を使った商品開発と販売について」「JR予土線を盛り上げる取組について」の2テーマを事例発表させていただきました。その後の意見交換では、励ましの言葉や、御助言をいただき、今後の活動に役立てていきたいと思います。

2025年1月29日 18時13分

[西条農業高校]

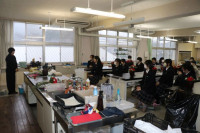

1月28日(火)、生活デザイン科2年生26名が、農業の授業を使いフラワー装飾を体験しました。

フラワー装飾とは、①花束及びリボン②アレンジメント③コサージ等の製作作業の総称を言います。

1日目となるこの日は、外部指導者(フラワー装飾技能士 白川みゆき先生)から花束及びリボンの製作について教えていただきました。

生活デザイン科では、園芸科目や調理、被服(和裁・洋裁)、保育・福祉に関することだけではなく、このような内容も学ぶことができます。

同じ花材を使っても、個々に表現したいものが異なるため、最終的には周囲の生徒と全く異なった出来栄えの作品に仕上がるところが実に面白い。

今回のタイトルは、「フラワー装飾に親しむ」。細かなルールは伝えず、まずは“面白さ”を感じてもらうことを優先しました。

2日目となる明日は、バスケットアレンジメントとコサージに挑戦します。

このような体験を繰り返すことで、興味・関心がわき、フラワー装飾の資格取得に挑戦したり、競技会への参加に向け一歩踏み出す生徒が出てくることでしょう。

2025年1月29日 18時09分

[西条農業高校]

1月29日(水)、地元、大町幼稚園の皆さんと、本校、環境工学科1年生が凧揚げでの交流学習を行いました。

この交流会は、「地域を担う心豊かな高校生育成事業」の一環として行われたものです。この事業は、大町幼稚園生と交流することにより、他人を思いやる心や勤労観・職業観を養い、心豊かな人間性と社会性を育むことを目的としたものです。

寒い中ではありましたが、天気も良く風も適度に吹いてくれていたため、園児の皆さんの気持ちがたっぷり入った手作りの凧は、高校生の皆さんの力を借りて、大空高く舞い上がっていました。

本校では、せっかく近くにある幼稚園、さらには、農業を学ぶ学科の良さを生かし、以前から積極的にあらゆる場面で交流学習を行っているところです。

皆さん、幼稚園児を思いやりながら、いい顔をして凧揚げしてくれていたのが印象的でした。

2025年1月25日 09時18分

[西条農業高校]

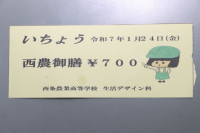

1月24日(金)、校内の先生方を対象に、生活デザイン科の生徒の皆さんによる「高校生レストラン」の大試食会が行われました。

今回の企画は、今年度5回目となる来月13日、地元の「和風菜館 季の屋西条店」さんを会場に行われる「高校生レストラン」に向けての最終調整を兼ねています。

本企画は、他学科(食農科学科、環境工学科)との連携のもと、生活デザイン科の生徒の皆さんが家庭科教員の指導を受けながら、地域の方々に普段の学習の成果を還元したいとの思いから、取り組んでいる一大プロジェクトです。

この日、私も試食させていただきましたが、地元、西条の野菜をふんだんに使った上品な味付け、春を待ちわびるような季節感、細部にわたり考え抜かれた料理には、ただただ、感心させられることばかりでした。

生徒の皆さんや先生方、それぞれの作り手の気持ちがしっかり伝わってくる、見事なお膳を提供いただき、ありがとうございました。

2025年1月23日 16時46分

[西条農業高校]

1月23日(木)、3~6限目までの授業を使い、地元、加茂公民館にて、生活デザイン科1年生30名に対し、今年度5回目となる環境・防災学習会が行われました。

本学習会は、千町棚田の環境(放置竹林問題)について考えるとともに、竹の有効活用や防災について考えることを目的として行われたものです。

快晴に恵まれたこの日、飯ごう炊飯の経験がほとんどない生徒たちばかりでしたが、だからこそ、いつ発生するかわからない防災について考える良い機会となったのではないでしょうか。生徒の不安感を払しょくし、次第に興味・関心へとうまく持っていくところは、さすが経験豊富な教員ならではのワザ。

今回、指導者役を務めていただいた本校の成髙先生からは、ゆっくり丁寧に説明いただきましたが、見るのと、いざやってみるのとでは勝手が異なります。でも、うまくいかないからこそ、年頃の高校生には、ある意味、楽しい時間なのかもしれません。

そのような中、①飯ごう用竹の切断②かまど作り③炊飯準備④炊飯⑤カレー作りなど、戸惑いながらも、級友と力を合わせることで、当初の予定を全て終えることができました。今回の学習会により、さらに、クラスの絆も深められたのではないでしょうか。

また、この会の終わりには、環境クイズも行われるなど、最後まで、環境問題を考えるとともに、自分でできることを改めて考えさせられる、有意義な時間となりました。

普段経験できない、竹飯ごうで炊いたお米の味は、さぞかしおいしく感じたことでしょう。

野村高校「菜園共創プロジェクト」班です。総合的な探究の時間に「どすこいパーク」内の菜園で桑の木とパンジーを植えました。

秋にはきれいなコスモスが花を咲かせていた菜園ですが、今回は桑とパンジーです。シルク博物館の方々の御協力のもと、昨年6月に桑の木の枝を畑に挿し木していましたが、立派な苗木に成長し、今回20本ほど菜園に移植しました。 また野村高校畜産科の協力を得て、野村高校で育てていたパンジーの苗も、菜園に300株近く植えました。

菜園共創プロジェクトは、植物の成長を通じて地域とのつながりを深め、希望と活力を育む場所となることを目指しています。桑の木の葉が生い茂り、パンジーが咲いて菜園が明るくなるのが待ち遠しいです。これからも復興のシンボルとして、桑の木とパンジーを大切に育てていきます!

2025年1月20日 11時09分

[南宇和高校]

1月15日(水)、3年農業科の生徒が「地域資源活用」の授業で愛南町赤水の「わかき真珠」に行き、真珠のアクセサリー作りをしました。御荘湾で育てたアコヤ貝がつくり出す美しい真珠を使い、好みのアクセサリーに仕上げました。また、アコヤ貝に核入れする作業や真珠ができる仕組も教えていただき、真珠養殖業について理解を深めることができました。

3学期が始まり、体育では毎年恒例、持久走の時期です🏃🏃🏃💨💨

今年度は「令和の日本型学校体育構築支援事業」の協力校として、日本体育大学と連携し、ランニングウォッチ''POLAR’’を使用して持久走を実施することとなりました。心拍数などを図りながら、自分自身の体調に合わせて走ったり、ペースを上げたりするなど、活用しています。自分の体力や頑張りを数値で見る経験があまりない生徒は興味津々で活動に取り組んでいました。心拍数などが変化しているところをリアルタイムで確認でき、しんどそうに一生懸命走っているように見えて、心拍数はそれほど上がっていないという生徒や、楽そうにゆっくり走っているように見えるが心拍数は大きく上がっている生徒もおり、我々教員も、生徒を見る「目」を養う必要性を感じました。苦手意識を持つ生徒が多い持久走ですが、努力の成果が数値で確認できることを粋に感じて、頑張ってもらいたいと思います。(つづく)