7月31日(月)に松山工業高校で行われた令和5年度 高校生ものづくりコンテスト愛媛県大会(測量部門)に、本校の建設工学科3年生6名(東予高校Aチーム3名、東予高校Bチーム3名)が参加しました。測量部門は、「外業」と呼ばれるトラバース測量と、測量した結果を基に閉合誤差を計算する「内業」の2つの競技の総合得点で争います。

結果は、東予高校Bチームが優勝、東予高校Aチームが準優勝でした。これにより、両チームとも、香川県の多度津高校で行われる第 19 回高校生ものづくりコンテスト四国ブロック大会測量部門への出場が決定しました。おめでとうございます!8月24日(木)に行われる四国ブロック大会では愛媛県代表として、精一杯頑張ってほしいです。

7月23日、本校の生徒11名(有志)が、今治海KIDS倶楽部のボランティアに参加しました。漁体験や海上自転車体験、木で船を作る体験やドローンで港の上空を散策する体験、海上保安庁の仕事やカフェの仕事の体験など、様々なワークショップに参加する小学生のサポートをするとともに、高校生も一緒に体験させていただきました。小学生とともに、「海」に親しむことができました。

7月20日、本校の3年生が、「共生社会って何?」というテーマの「しゃべり場みたいなお話し会」に参加しました。コーディネーターはMAYAMAXXさんで、パネラーは身体に障害を抱えていらっしゃる方やトランスジェンダーの方など、様々な方々と「台本無し、司会者なし、結論なし」で討論を繰り広げました。「行きにくさを感じることはありますか?」「暮らしやすい社会にするためにあなたは何ができますか?」などといったことについて、本音で語ることができました。多様性を活かして、共に成長していくことを目指し、まず“知ること”からスタートします。

2023年8月1日 14時27分

[今治東中等教育学校]

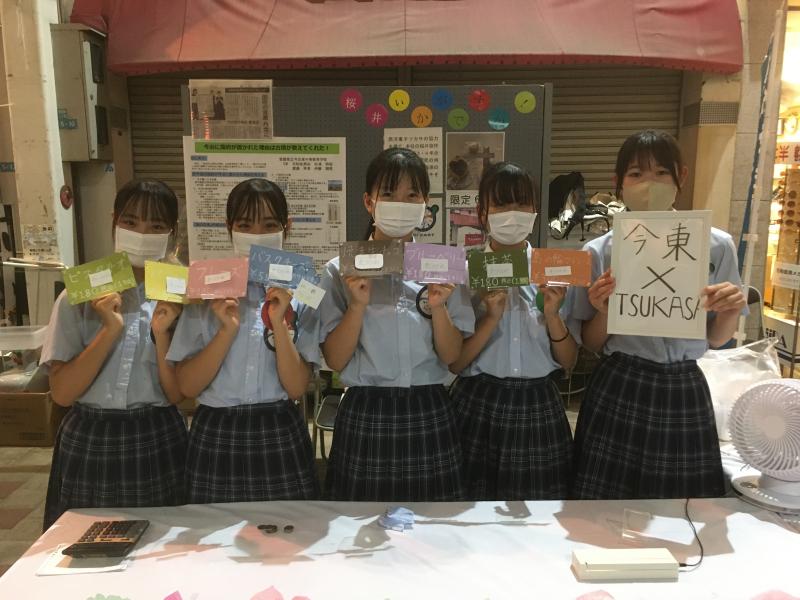

桜井創作菓子菓子講座は、「3・4年合同総合的な探究の時間」の一つです。

7月29日(土)の16:00~20:30、初めての夜市へ出店しました。

今年最後の夜市ということもあって、商店街は大勢のお客さんで賑わっていました。

今回は、4年生5名が【西洋菓子ツカサ】とのコラボ商品を前面に押し出して、創作菓子60個とセレクト商品を合わせて110個のお菓子の販売に挑戦しました。

商品のディスプレイにもこだわりを見せ、やる気まんまんで取り組んでくれました。

冷たいものや食べ歩きできるものが予想通り次々と売れていく中、生徒たちには焦りもあったと思いますが、

「お客さんが、夜市から帰る時間帯まで諦めず、お土産に買って帰ってもらえるように頑張ろう」

と声を掛け合っていました。

20:00を過ぎた頃から商品が売れ始め、

「あと〇〇個で売り切れです!」という声にも力がこもっていきました。

20:30に最後の1個が売れ、今回も完売することができました。

来年2月の「えびす市」では、今年度新開発した商品を販売する予定です。

いつの日か、コラボ商品が西洋菓子ツカサのレギュラー商品として店頭に並べてもらえる日を目指したいと思います。

この場を借りまして、生徒たちに冷たいものを差し入れてくださった一般の方のお心遣いに対しまして、心よりお礼申し上げます。

2023年8月1日 14時17分

[今治東中等教育学校]

桜井歴史ガイドは、3・4年合同総合的な探究の時間で取り組んでいるプロジェクトの一つです。

7月29日(土)、桜井駅の掲示を見てくださった市外の御家族を、約1時間の案内しました。

小学生6年生のお子様が夏の自由研究の題材にしたいとのこと。

本校生徒の説明に熱心にメモを取り、貴重な文化財を写真にたくさん収めてくれました。

いつもお世話になっている漆器店の店主の方がご厚意でお店を開けてくださり、本校生にとっても貴重な学びの場になりました。

2023年8月1日 14時08分

[今治東中等教育学校]

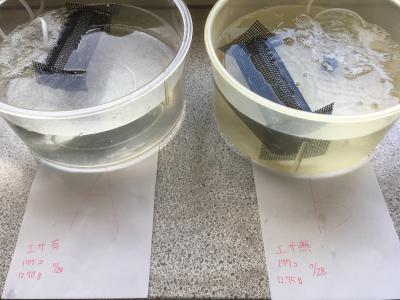

3・4年合同総合的な探究の時間では、今年度から「世界一おもしろい水産業へ」をかかげる徳島県の株式会社リブルさんの協力を得て、桜井海岸の白砂青松保存プロジェクトの一環として、桜井周辺の海洋環境調査を始めました。

その第1回を、7月28日(金)に行いました。

調査方法は、陸上での牡蠣の試験養殖です。

桜井海岸で採取した海水のみで育てた稚貝と、餌を与えて育てた稚貝を比較することで、桜井の海の豊かさを具体的に数値で表現する予定です。

今日は、2つの水槽に同じ個数の稚貝を入れ、重さを量りました。

定期的に2つの水槽の稚貝の成長に差が出るかを調べていく予定です。

2023年8月1日 09時20分

[新居浜工業高校]

7/24(月)~28(金)の5日間、新居浜機械産業協同組合会員企業様、新居浜建設業協同組合会員企業様の御協力の下、1年生16名が地元企業15社に赴き、バイターンシップ(教育的有給職業体験プログラム)を実施しました。バイターンシップとは、「アルバイト」と「インターンシップ」をかけあわせた造語で、 職業的経験として賃金が支払われる「アルバイト」と、企業内の教育として実施されることが多い「インターンシップ」、それぞれの良さを組み合わせた取組です。

生徒にとって、地域産業・地元企業の魅力と実際を肌で感じる貴重な機会となりました。また、働くことの大変さ・厳しさを学ぶとともに、やりがいや達成感など、この地域の将来を支えるものづくり人材としての資質を養う機会にもなりました。連日の猛暑・酷暑の中、地元企業の皆様に見守れられながら、社会に巣立つための経験ができました。御協力いただいた企業の皆様に感謝申し上げます。

7月31日(月)、森林環境科3年生が上浮穴高校恒例の西日本最高峰の石鎚山(1982m)登山に挑戦しました。

土小屋(1492m)から石鎚山頂まで4.6kmの整備された歩きやすい登山道とのことでしたが、実際に歩いてみるとこれが大変。

片道2時間半の道のりは、前半は緩い登りなのですが、最後に一気に登る道は、息が上がり、足が全く前に進みません。

体力に差が見られましたが、そのところは、同じクラスで行動を共にしてきた仲間ならではの思いやりや気遣いがいたる所で感じられ、森林環境科で受け継がれる石鎚登山のねらいの一つがこれであることはすぐにわかりました。

集団で進みながら体力に自信がない生徒を励まし、早めに休みを入れながら全力で皆をサポート。

すれ違う方にお互いが、「こんにちは」のあいさつや、仲間への声掛けは、人との触れ合いを感じました。

山頂からの最高の景色は、登った者への御褒美となりました。

さらに、今年度は、下山後、各自が準備した食材を使い、森林野外活動も実施しました。

2023年7月31日 11時00分

[八幡浜工業高校]

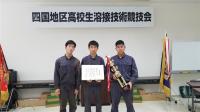

7月26日(水)に、新居浜市で第12回四国地区高等学校高校生溶接技術競技会が開催されました。

機械土木研究部(溶接班)の3名が「炭酸ガスアーク溶接(団体・個人)」に出場しました。

結果は、【団体の部】準優勝

【個人の部】3年 村上君3位 全国大会出場

となりました。

今後も、8月4日、5日に新居浜市で開催される全国大会に向けて、頑張ります。

2023年7月31日 09時32分

[南宇和高校]

地域を知る目的で、愛南で真鯛の養殖をされている安高水産へ見学に行ってきました。安高水産は、真鯛では、世界初のBAP認証を取得されている会社です。エサもハーブ入りのものを与え、魚臭さ、油っぽさをおさえているのが、特徴です。水産業の愛南町ということが良く理解できました。